近日,国家重点实验室作物耐盐碱研究与应用创新团队在环境科学领域顶级期刊Environmental Science & Technology(中科院一区Top,IF=10.8)上发表了题为“Combined μ-XRF and XANES track the behavior of Pb from PM 2.5 entering Chinese cabbage leaves”的封面研究论文。

文章标题及期刊封面

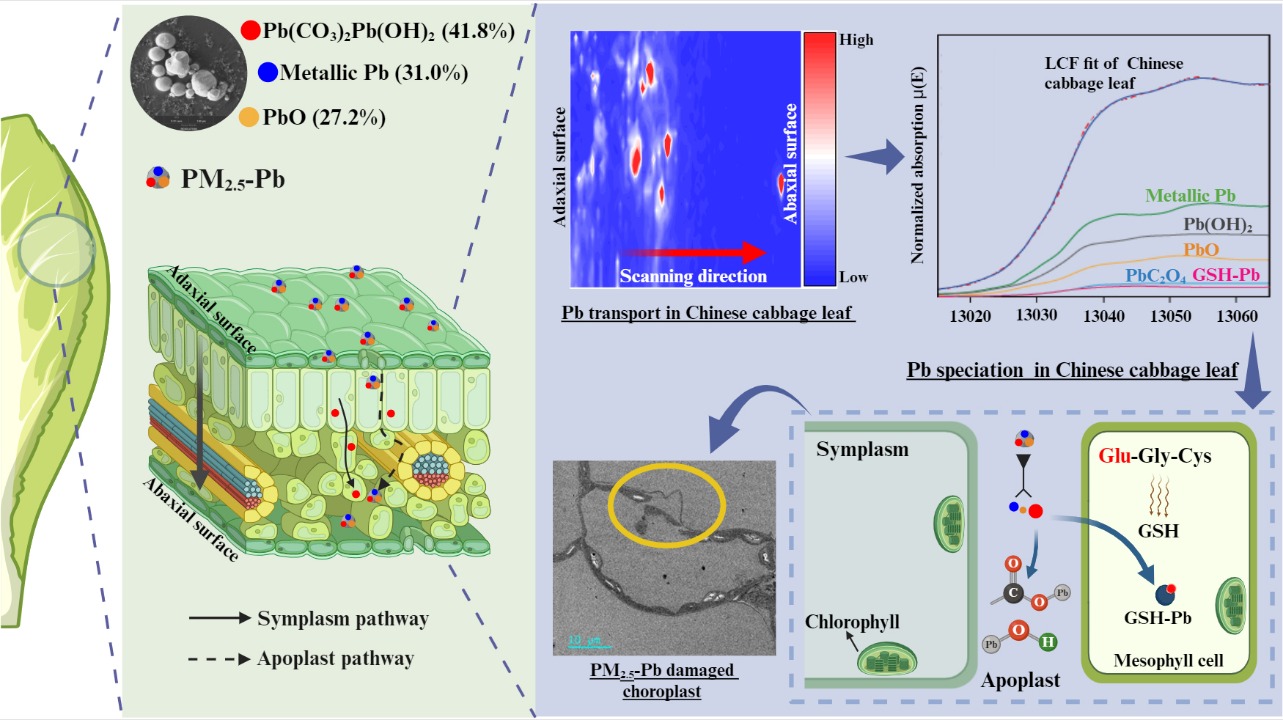

该研究以铅低累积(Low Pb accumulation, LPA)和铅高累积(High Pb accumulation, HPA)基因型白菜作为研究对象,采用田间试验和水培试验相结合的方法,应用同步辐射微区X射线荧光(μ-XRF)和 X射线吸收近边结构( XANES ) 结合SEM-EDX、TEM-EDX、F-XRF技术追踪了PM 2.5 -Pb在白菜叶片中的行为轨迹,探明了Pb对LPA和HPA基因型白菜叶片亚细胞结构的影响及赋存形态差异,同时揭示了谷胱甘肽的生物合成是影响两基因型白菜叶片中Pb形态变化的重要因素。

图文摘要

铅(Pb)是生物体内含量最多、危害最大的重金属之一。Pb易被大气沉降中的细小颗粒物(空气动力学直径≤2.5 μm,PM 2.5 )所吸收,同时也对白菜、菠菜和生菜等叶类蔬菜作物造成了严重的Pb污染。据报道,由于工业、城市化和农业的发展,秋冬季节的京津冀地区是重度雾霾区,但同时也是白菜的主要种植区域。由此可见,大气颗粒物中的Pb浓度与叶类蔬菜的叶片Pb含量密切相关,而且对蔬菜食品安全和人体健康安全均造成了严重威胁。 本课题组前期研究表明, PM 2.5 -Pb是白菜叶片吸收Pb的主要贡献者,其贡献率可达80%以上,叶片表面的气孔是白菜叶片吸收PM 2.5 -Pb的主要途径。然而,对于植物叶片吸收PM 2.5 -Pb后,Pb在叶片中的赋存形态和原位分布特征有何变化,还尚不清楚,有待进一步研究。

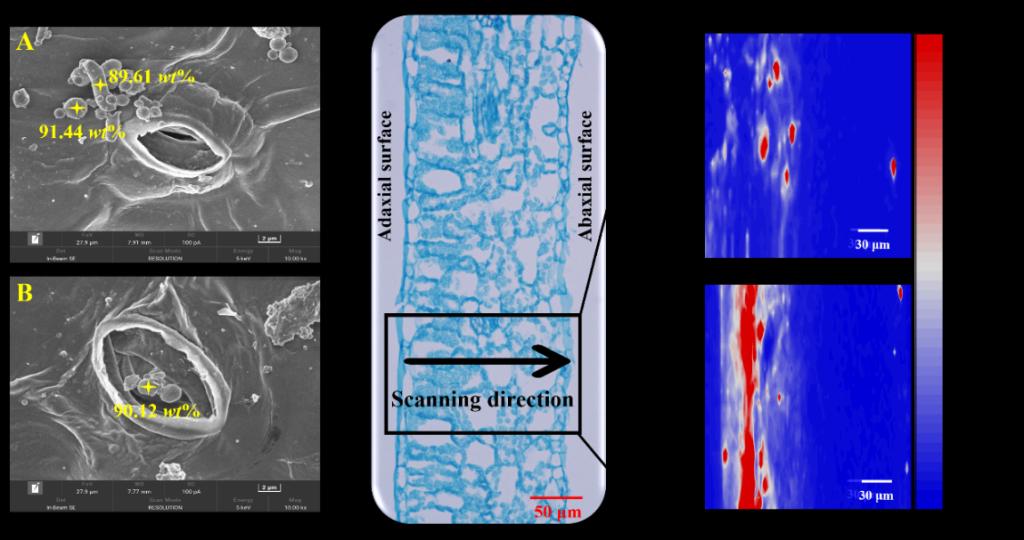

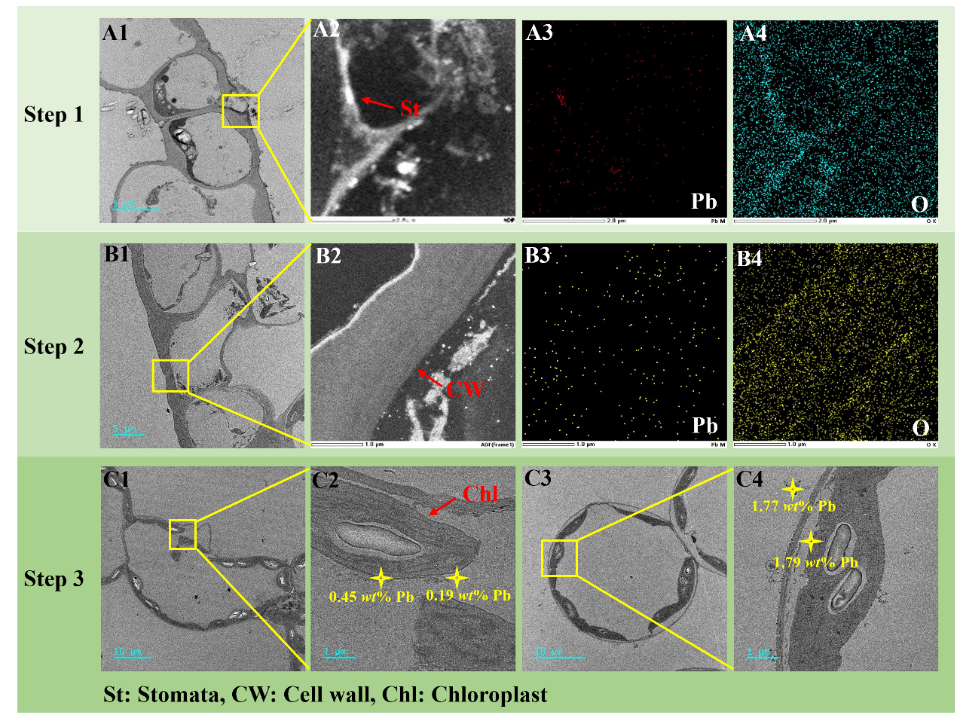

PM 2.5 -Pb主要富集于白菜叶片的气孔周围或气孔上,应用μ-XRF探明了Pb在白菜叶片横切面的空间分布特征。结果表明:在48 h内,暴露于白菜叶片上表皮的PM 2.5 -Pb颗粒物即可被运输至下表皮,且HPA基因型白菜叶片中的Pb热点高于LPA,这可能与HPA叶片表面的表皮毛累积了较多PM 2.5 -Pb颗粒物有关。因此,采用TEM-EDX继续追踪了进入白菜叶片内部后Pb的动态行为轨迹。首先,在HPA叶片中,保卫细胞的细胞壁上出现明显Pb热点,这在亚细胞水平上再一次印证了PM 2.5 -Pb可通过气孔进入到叶片内部;其次,对于进入到叶片内的Pb,可进一步穿过细胞壁,与细胞器接触,尤其是叶绿体,从而破坏了叶绿体的完整性。然而在LPA叶片中,大量的PM 2.5 -Pb颗粒物被拦截在质外体,说明LPA叶片的细胞壁作为一道强大的防御屏障,有效阻隔了PM 2.5 -Pb进入细胞,从而减少了对细胞器的破坏作用。

应用同步辐射μ-XRF解析白菜叶片吸收PM2.5-Pb的迁移特征

PM2.5-Pb进入白菜叶片细胞内部的分布特征

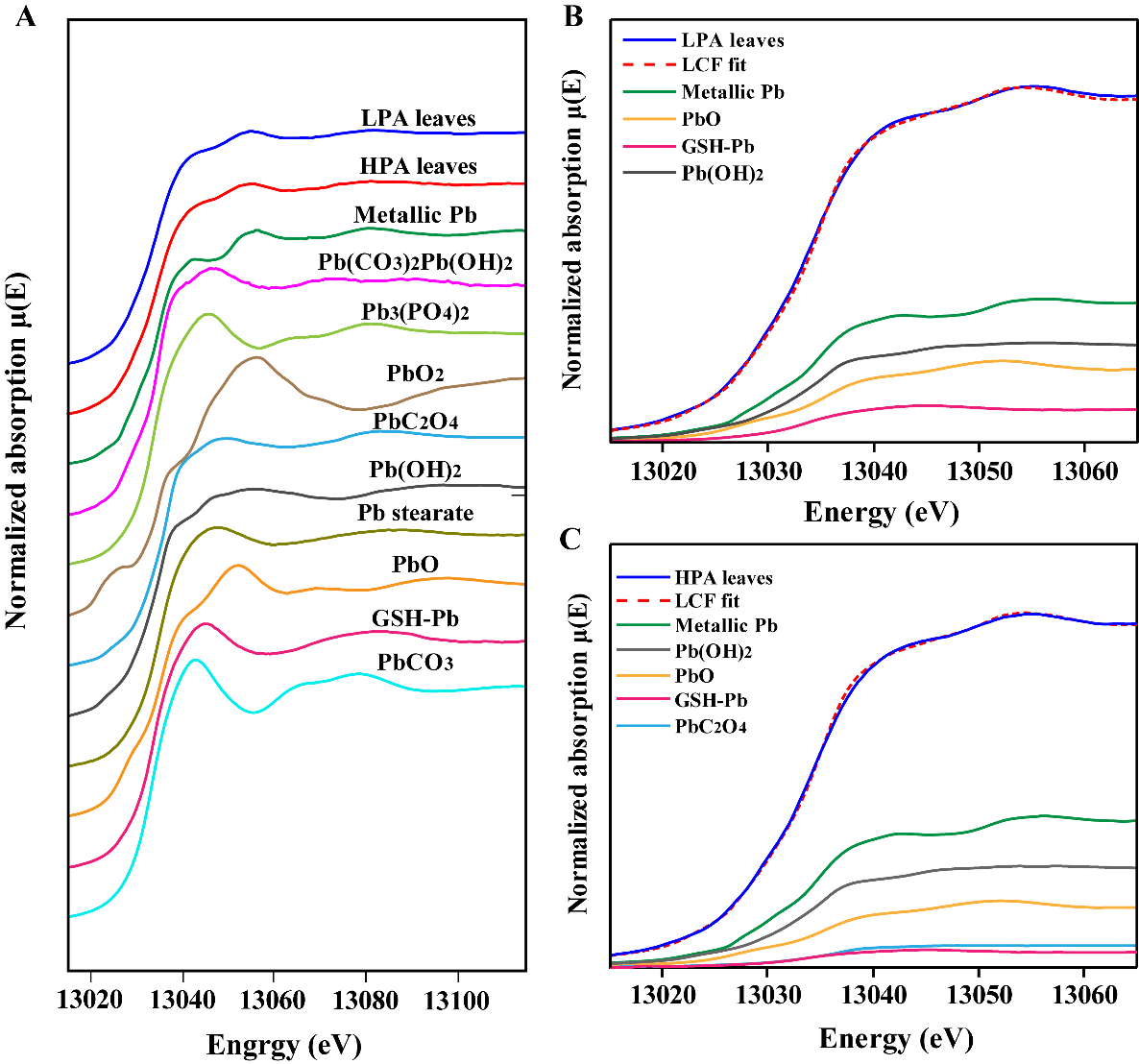

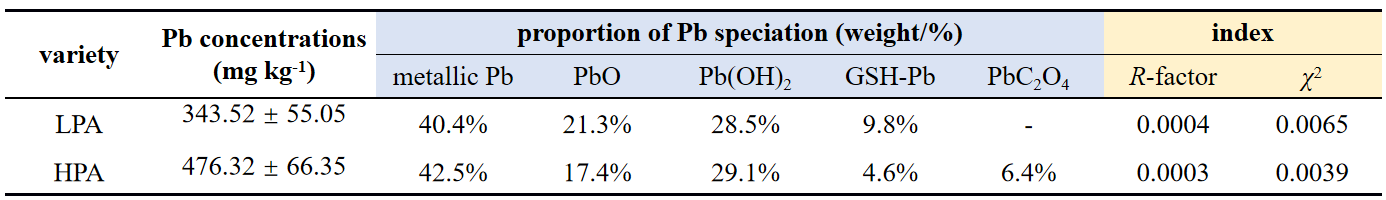

为进一步探明Pb在白菜叶片中的赋存形态,采用XANES对LPA和HPA基因型白菜叶片的Pb形态进行了解析。结果表明,LPA和HPA叶片中Pb的形态和比例存在一定差异,在LPA叶片中表现为Metallic Pb(40.4%)>Pb(OH) 2 (28.5%)>PbO(21.3%)>GSH-Pb(9.8%);HPA叶片中表现为Metallic Pb(42.5%)>Pb(OH) 2 (29.1%)>PbO(17.4%)>GSH-Pb(4.6%)>PbC 2 O 4 (6.4%)。其中,LPA叶片中GSH-Pb所占比例是HPA叶片的2.13倍,说明GSH与Pb结合,更容易从共质体中排出,降低了Pb在LPA叶片中的累积。难溶态的PbC 2 O 4 在HPA叶片中有所赋存,导致叶绿体结构被破坏,从而造成了叶肉细胞结构损伤。

应用XANES解析Pb在白菜叶片中的赋存形态

该项工作报道了 PM 2.5 -Pb 进入白菜叶片的迁移轨迹和赋存形态,即 PM 2.5 -Pb 可经气孔进入叶片质外体,大部分累积在表皮细胞和保卫细胞的细胞壁;进入质外体中的 PM 2.5 -Pb 将溶解态Pb释放出来,以 Pb 2+ 跨膜进入细胞,并主要以 Pb(OH) 2 、GSH-Pb和 PbC 2 O 4 形态赋存,其中合成更多的GSH-Pb是LPA基因型白菜响应PM 2.5 -Pb 胁迫的生存策略。该研究成果为选育高品质的铅低累积白菜品种提供了重要理论依据。

白菜叶片中Pb的赋存形态与所占比例统计表

作物耐盐碱研究及应用创新团队青年教师高培培博士和陈任强博士为该论文的共同第一作者,赵建军教授和马卫教授参与指导了该项研究工作,刘文菊教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目(U21A2024)、河北省自然科学优秀青年基金项目(C2024204042)和华北作物改良与调控国家重点实验室引进人才及创新研究团队(NCCIR2024RC-1、NCCIR2020CX-6)等项目的资助。

文章链接:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.4c08776